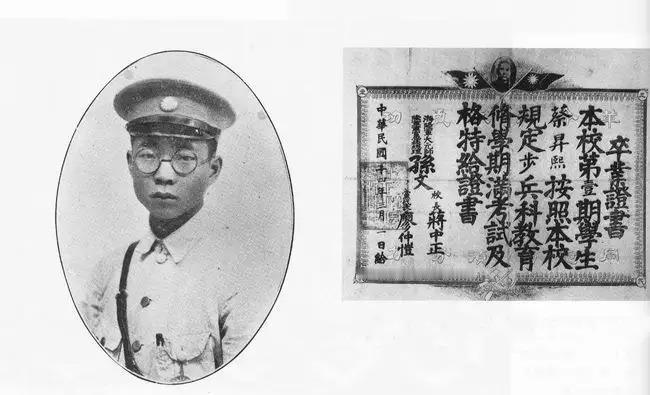

张国焘在回忆录中对与他共事过的领导人大加鞭挞斥责,只对两个人始终保持敬意,这就是徐向前和蔡申熙。并不是他不想挑刺,而是他无法责难这两个才能和品格近乎完美的同事。蔡申熙,这是一颗早逝的将星! 1935年4月,张国焘放弃川陕根据地开始长征。6月懋功会师后,他反对中央北上的决定,10月率部南下川康,在卓木碉宣布另立"中央"。1937年3月在政治局扩大会议受到批判。1938年4月初,他乘祭黄帝陵之机逃出陕甘宁边区,投靠中国国民党,4月18日被开除党籍。 张国焘在回忆录中写道:"在我的同僚中,蔡申熙是具有战略见解的人才。他是老同志,在没有进黄埔第一期以前,就和我一起干过工会工作了。我知道他的头脑冷静、精细,此次我们在这里重逢,他的手臂已在作战中残废了,但仍任军事学校校长,工作十分积极。他厌恶军阀土匪习气,主张红军正规化。在军事指挥方面也许不如徐向前,而在军事见解上则往往有独到之处。" 要知道,蔡申熙此时已经牺牲多年,张国焘完全可以对一个死人随意评价,但他没有这样做。 蔡申熙是谁?对于很多人来说,这个名字可能比较陌生。蔡申熙,1906年出生于湖南醴陵一个贫苦农民家庭,1924年春入黄埔军校第一期学习,同年秋加入中国共产党。他是红十五军的主要创始人,也是开创红四方面军战略战术的"黄埔四杰"之一。 毕业后,蔡申熙留军校教导团工作,曾参加平定广州商团叛乱和讨伐军阀陈炯明的两次东征。1926年参加北伐战争,先后任国民革命军第4军营长、第20军团长。1927年8月参加南昌起义,后任起义部队第11军24师参谋长。同年12月参加广州起义,任广州市公安局局长。 这样的履历在当时的年轻军官中已经相当出色,但蔡申熙真正展现才华的舞台是在鄂豫皖苏区。1928年到1930年,蔡申熙奔走于各战略区域之间,充当着"救火队长"的角色。他在每个地方的工作短则三两个月,长的不到半年,但是他都发挥了扭转局势、打开局面的作用。 1930年10月16日,红十五军在鄂东黄梅宣布成立,蔡申熙任军长,全军共2000余人,创造了红军历史上建军时间最短的纪录。从无到有,在短短两个月内拉起一支正规军,这样的组织能力在当时是极其罕见的。 1931年1月上旬,蔡申熙率红十五军与鄂豫皖红一军会师,两军合编为红四军,蔡申熙任红十师师长。此时,他与徐向前、曾中生、许继慎等黄埔同学共同研究出了围点打援、坑道爆破和飘忽战术等破敌之法,而试阵的重任就交给了蔡申熙。 蔡申熙不负众望,连续打赢了磨角楼、新集、双桥镇三仗,每一仗都有新的战术创新。特别是双桥镇大战,红四军第一次通过运动战歼敌一个师,宣告了鄂豫皖根据地第一次反"围剿"的胜利。但在双桥镇战斗中,蔡申熙被敌人机枪打中右臂、左腿,由于伤势严重,医疗条件差,虽然保住了性命,但右臂残废。 身体残疾并没有击垮这个年轻人的斗志。他用残废的双手,一笔一划地描摹了红四方面军所有重大战略计划。党组织安排他担任彭杨军政学校校长,他主持办学4期,为鄂豫皖苏区培养了大批军政干部。 1932年7月,当国民党军对鄂豫皖苏区发动第四次"围剿"时,蔡申熙临危受命,出任红25军军长。从8月下旬到9月中旬,他指挥部队在南起英山、北到庥埠的广阔地域内,与各路进犯的国民党军不断展开激战,予敌以重大杀伤。 在关键的燕子河会议上,蔡申熙展现了他超群的战略眼光。他冷静地分析了形势,主张以主力西出英山、随县、枣阳一带,将国民党军引出苏区寻机歼灭,然后再回师收复失地,得到了与会人员的一致赞同。这个建议后来被证明是完全正确的。 河口之战是红四方面军西征前的最后一仗。10月9日,蔡申熙坚持与殿后部队一同撤离战场,尾追的敌军冲锋枪射中了蔡申熙的小肚。当时卫生条件极其简陋,药品奇缺,蔡申熙的肚子被子弹打得稀烂,军医束手无策。 蔡申熙捂住伤口,咬紧牙关,躺在担架上坚持指挥战斗,直至壮烈牺牲,年仅26岁。一颗璀璨的将星就此陨落。 张国焘在回忆录中如此评价蔡申熙:"他是一位忠诚的共产党员,论具体的军事指挥,或许蔡申熙不如徐向前,但是在战略决策制定上,蔡申熙是红军一个天才将领。"这样的评价,出自一个后来极尽诋毁之能事的人之口,更显珍贵。 至于徐向前,张国焘同样保持着难得的敬意。他在回忆录中写道:"徐向前的军事见解切合实际,游击战的经验丰富,指挥作战极负责任,对下属则严谨谦和,不失大将风度。他对党和苏维埃极为尊重,自己的私生活很严肃,没有军阀恶习。" 张国焘在回忆录中对与他共事过的领导人大加鞭挞斥责,只对两个人始终保持敬意,这就是徐向前和蔡申熙。并不是他不想挑刺,而是他无法责难这两个才能和品格近乎完美的同事。 1989年,蔡申熙被中央军委列为36位军事家之一,他也是共和国三十六位军事家中去世时年龄最小的一位。这个迟来的荣誉,是对这位英年早逝将星的最好纪念。